일본 제국 헌법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일본 제국 헌법은 1889년 2월 11일 공포되어 1890년 11월 29일부터 시행된 일본의 헌법이다. 이토 히로부미가 주도하여 제정되었으며, 천황에게 강력한 권한을 부여하고 입헌주의 요소를 부분적으로 수용한 흠정헌법의 형태를 띠었다. 메이지 유신 이후 근대 국가로의 전환을 위한 법적 기반을 마련했지만, 천황의 권한 제한, 군부의 영향력 확대, 국체 강조 등으로 인해 비판을 받았다. 1945년 태평양 전쟁 패전 후 연합군의 개정 요구에 따라 전면 개정되어 1947년 5월 3일 일본국 헌법으로 대체되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1889년 문서 - 부의 복음

부의 복음은 자수성가한 부자들이 사회에 부를 환원해야 한다는 박애적 책임을 강조하는 개념으로, 부의 불평등 해소를 위해 부자들이 과잉된 부를 재분배하고 사회 전체의 이익을 증진시키는 방향으로 재산을 관리해야 한다는 사상을 담고 있다. - 일본 제국 헌법 - 헌정의 상도

헌정의 상도는 1920년대 일본에서 영국식 의원내각제를 의미하며, 중의원과 귀족원의 협력을 통해 정권을 교대로 맡는 것을 이상으로 여겼으나, 보통선거 실시, 정당 부패, 군부의 정치 개입 등으로 붕괴되었고, 전후 일본에서는 제1당에서 총리가 선출되는 원칙으로 이어지다가 55년 체제 이후 그 의미가 퇴색되었다. - 일본 제국 헌법 - 통수권

통수권은 일본 제국 헌법에서 천황이 육해군을 통솔하는 권능으로, 메이지 유신 이후 군의 자립화와 정치 개입을 심화시키며 일본 군국주의화와 침략 전쟁의 배경이 되었다.

2. 제정 과정

1882년 3월, 참의 이토 히로부미는 유럽의 입헌주의를 조사하기 위해 독일로 건너갔다. 베를린 대학교의 루돌프 폰 그나이스트와 빈 대학교의 로렌츠 폰 슈타인에게서 배우며, 군주권이 강한 독일·프로이센 헌법을 일본에 적합한 체제로 보았다. 1883년 귀국 후 이노우에 고와시에게 헌법 초안 기초를 명하고, 헌법조사국을 설치했다.

1885년 태정관을 대신해 내각 제도가 창설되고 이토 히로부미가 초대 내각총리대신으로 취임했다. 1887년 독일인 법률 고문 헤르만 뢰슬러의 조언을 통해 헌법 초안이 완성되었다. 이토 히로부미, 이노우에 고와시, 이토 미요지, 가네코 겐타로 등은 가나가와현 요코스카시 나쓰시마의 이토 히로부미 별장에서 헌법안을 검토했다. 이후 추밀원에서 헌법 초안 심의를 진행하여 1889년 1월 완료했다.

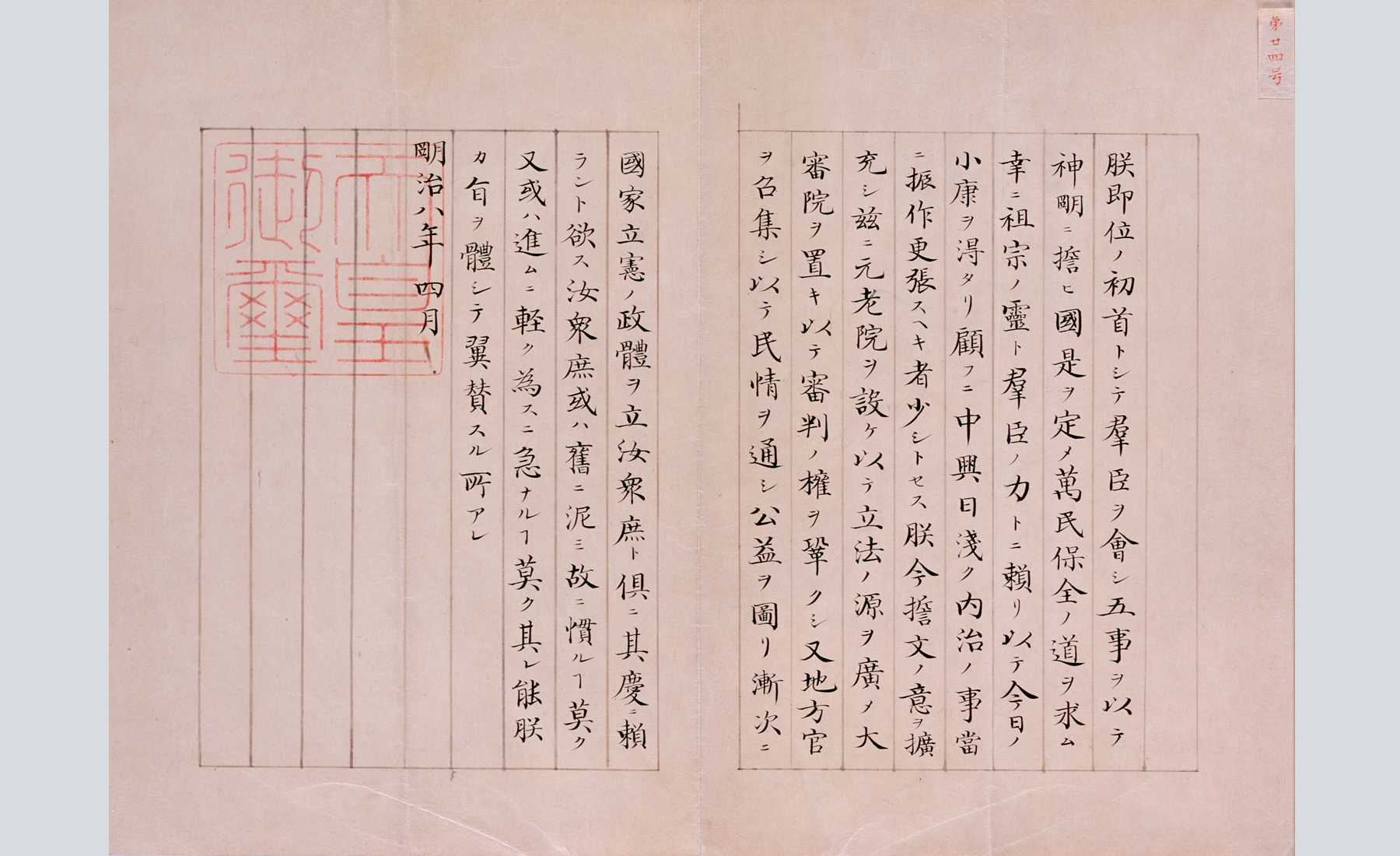

1889년 2월 11일, 일본 천황이 구로다 기요타카 총리대신에게 하사하는 흠정헌법 형태로 '''일본 제국 헌법'''이 공포되었다. 이로써 일본은 오스만 제국에 이어 동아시아에서 두 번째로 근대적 헌법을 가진 입헌국가가 되었다. 황실전범도 함께 제정되었다. 1890년 11월 29일 제1회 일본 제국의회가 열리면서 대일본제국 헌법이 시행되었다.

2. 1. 메이지 유신과 국가 체제의 변화

1868년 메이지 유신으로 에도 막부가 붕괴하고 천황 중심의 중앙집권적 국가 체제가 수립되었다.[22][23][24] 1869년 판적봉환으로 제후(번주)는 토지와 인민에 대한 통치권을 모두 천황에게 반환했고,[25] 1871년 폐번치현으로 번이 소멸하고 국가 권력이 중앙 정부에 집중되었다.[27] 이는 막부나 번 등의 매개 없이 천황 아래의 중앙 정부가 직접 토지와 인민을 지배하고, 통치권(입법권, 행정권, 사법권)을 행사하는 것을 의미한다.[26]

1875년에는 원로원, 대심원, 지방관 회의를 설치하고, 단계적으로 입헌 군주제로 이행할 것을 선언한 '''입헌 정체의 조서'''가 발표되었다.

1887년에는 이토 히로부미 별장을 중심으로 헌법 초안 작업이 이루어졌다.

신정부는 판적봉환과 동시에 도조가와 제후를 화족으로, 무사를 사족으로, 그 외의 인민을 평민으로 하여 "대일본제국 신민(일본 국민)"을 개조했다. 1872년에는 사족의 공무를 해제하고 직업 선택의 자유를 부여했으며,[31] 징병 제도를 채택하여 무사의 계급적 특권은 폐지되었다.

1884년에는 화족령을 제정하여 화족을 5작위로 재편하고 신분적 특권을 부여했다.

1872년에는 태양력을 채용했다.[34]

2. 2. 헌법 제정 논의의 시작

1868년 메이지 유신 이후, 일본에서는 문서화된 헌법 제정의 필요성이 꾸준히 제기되었다. 메이지 정부 초기부터 정부 내외에서 헌법 제정에 대한 논의가 활발하게 이루어졌지만, 구체적인 방향에 대해서는 의견이 엇갈렸다.[8]1874년부터 자유민권운동이 활발해지면서, 민선 의회 설립과 헌법 제정을 요구하는 목소리가 높아졌다. 이들은 다양한 헌법 초안(사헌법)을 제시하며 정부를 압박했다. 그러나 정부는 이러한 민간의 헌법안을 수렴하지 않고 독자적인 헌법 제정을 추진했다.

1881년 10월 21일, 이토 히로부미는 정부 내 헌법 연구 기관의 책임자로 임명되어 본격적인 헌법 제정 작업에 착수했다.[9] 1882년 3월, 이토는 유럽으로 건너가 독일계 입헌주의를 연구했다. 그는 베를린 대학교의 루돌프 폰 그나이스트와 빈 대학교의 로렌츠 폰 슈타인에게 배우며, 군주권이 강한 독일·프로이센 헌법을 일본에 적합한 모델로 보았다.

1883년 귀국한 이토는 이노우에 고와시에게 헌법 초안 작성을 지시하고, 헌법조사국을 설치하여 헌법 제정을 위한 준비를 시작했다. 1885년에는 태정관을 폐지하고 내각 제도를 신설하여, 이토 히로부미가 초대 내각총리대신에 취임했다.[12]

1887년에는 독일인 법률 고문 헤르만 뢰슬러의 조언을 받아 헌법 초안이 완성되었다. 이 초안을 바탕으로 이토 히로부미, 이노우에 고와시, 이토 미요지, 가네코 겐타로 등은 가나가와현 요코스카시 나쓰시마에 있는 이토 히로부미의 별장에서 헌법안을 검토했다. 이토는 천황의 자문 기관으로 추밀원을 설치하고 헌법 초안 심의를 진행하여, 1889년 1월에 심의를 완료했다.

2. 3. 헌법 초안 작성

1882년 3월, 참의 이토 히로부미는 정부의 명을 받아 유럽으로 건너가 독일계 입헌주의에 대해 조사를 시작했다. 이토는 베를린 대학교의 루돌프 폰 그나이스트와 빈 대학교의 로렌츠 폰 슈타인에게 배우며, 군주권이 강력한 독일·프로이센 헌법을 일본에 가장 적합한 체제로 보았다.[9] 1883년에 귀국한 이토는 이노우에 고와시에게 헌법 초안을 기초하라고 명하고, 헌법조사국을 설치하는 등 헌법 제정을 준비하기 시작했다.1885년에는 태정관을 대신해 내각 제도가 창설되어 이토 히로부미가 초대 내각총리대신으로 취임했다.[12] 이후에도 헌법 제정은 조금씩 진척되었으며, 독일인 법률 고문 헤르만 뢰슬러의 조언을 통해 1887년에 헌법 초안이 완성되었다. 이 초안을 바탕으로 이토와 이노우에, 이토 미요지, 가네코 겐타로 등은 나쓰시마(夏島, 지금의 가나가와현 요코스카시)에 있는 이토 히로부미의 별장에서 헌법안을 검토했다. 이토는 천황의 자문 기관으로 추밀원을 설치하고, 의장이 되어 헌법 초안의 심의를 진행했다. 1889년 1월에 심의는 완료되었다.

헌법 초안은 나쓰시마(현재의 가나가와현요코스카시 나츠시마초)의 이토 히로부미 별장을 본거지로, 1887년(메이지 20년) 6월 4일경부터 이루어졌다. 이토의 별장은 비좁았기 때문에, 사무실로 요리 여관 "아즈마야"(현재의 가나가와현요코하마시가나자와구)를 초기에 사용했다. 그러나 1887년 8월 6일, 이토 등이 요코하마로 유흥 중에 도둑이 들어, 초안이 든 가방이 도난당했기 때문에, 그 후에는 이토 별장에서 작업이 진행되었다. 가방은 나중에 근처 밭에서 발견되어, 초안은 무사했다는 이야기가 있다.

아즈마야에는 헌법 유래의 땅임을 기념하여, 1935년(쇼와 10년)에 초안 멤버 중 한 명이었던 가네코 겐타로가 쓴 "헌법 초안의 곳" 비석이 세워졌다. 그 후, 아즈마야는 폐업했고, 일시적으로 노지마 공원(동구)에 비석이 이전되었지만, 현재는 아즈마야 부지 근처의 스자키 광장에 설치되어 있다.

나쓰시마에 있던 이토의 별장은 나중에 오다와라로 이축되어, 관동 대지진(다이쇼관동 대지진)으로 소실되었기 때문에 현존하지 않는다. 나쓰시마 부지에는 메이지 헌법 초안지 기념비가 세워져 있다. 또한, 나중에 이토가 세운 별장이 노지마에 남아 있다(이토 히로부미 기념관).

2. 4. 추밀원 심의 및 헌법 공포

1888년 천황의 자문 기관으로 추밀원이 설치되었고, 이토 히로부미가 의장이 되어 헌법 초안을 심의했다.[45] 1889년 2월 11일 '''일본 제국 헌법'''이 공포되었다. 이 헌법은 일본 천황이 구로다 기요타카 총리대신에게 하사한 흠정헌법의 형태로 발포되었다.[7] 이로써 일본은 오스만 제국이 오스만 제국 헌법을 제정한 이후 14년 만에 동아시아에서 근대적인 헌법을 가진 입헌국가가 되었다. 또한 황실의 가법인 황실전범도 제정되었다. 이 외에 여러 법령이 함께 제정되었다. 제국의회가 처음 열린 1890년 11월 29일에 대일본제국 헌법이 시행되었다.[13][14]3. 제정 이후의 사건

1891년 러시아 제국의 황태자 니콜라이(후의 니콜라이 2세)가 시가현 오쓰시에서 경비 중이던 순경 쓰다 산조에게 피습당한 오쓰 사건이 발생했다. 일본 정부는 대심원에 대역죄 적용 및 사형 선고를 압박했으나, 대심원장 고지마 고레카타는 법률에 따라 살인미수죄를 적용하도록 지시하여 피고인은 무기징역을 선고받았다.

1930년 런던 해군 군축 조약 체결에 대해 야당, 해군, 우익 단체 등이 통수권 침해를 주장하며 비난했다. 당시 총리 하마구치 오사치는 우익 단원에게 습격당했다.

1935년 귀족원 의원 기쿠치 다케오 육군 중장이 천황기관설을 비난했고, 미노베 다쓰키치는 반박했으나, 결국 국체명징성명이 발표되고 미노베의 저서는 발행 금지되었다.

3. 1. 오쓰 사건 (1891년)

1891년 러시아 제국의 황태자 니콜라이(후의 니콜라이 2세)가 일본 시가현 오쓰시에서 경비 중이던 순경 쓰다 산조에게 피습당해 부상을 입은 '''오쓰 사건'''이 발생했다.[44] 러시아와의 관계 악화를 우려한 일본 정부는 대역죄 적용 및 사형 선고를 위해 재판부에 압력을 가했으나, 대심원장 고지마 고레카타는 법률에 의거, 일반인에 대한 살인미수죄를 적용하도록 지시했다. 결국 피고인은 무기징역형을 선고받았다.[44] 이 사건은 일본의 법치주의와 사법권 독립 확립을 보여주는 사례로 평가받지만, 당시 사법권이 위태로웠으며 대심원장의 재판 개입으로 재판관의 독립성이 지켜지지 않았음을 보여주는 사건이기도 하다.[44]3. 2. 통수권 침해 문제 (1930년)

1930년 런던 해군 군축 조약 체결에 대해 야당, 해군, 우익 단체 등이 정부가 통수권을 침해했다고 비난했다. 이른바 '''통수권 침해 문제'''이다. 이 사건으로 당시 총리였던 하마구치 오사치가 우익 단원에게 습격당했고, 이후 입헌 정당 정치는 약화되었다.[50]3. 3. 천황기관설 사건 (1935년)

1935년 귀족원 의원이던 기쿠치 다케오 육군 중장이 당시 학계 통설이던 천황기관설을 국체에 반하는 것이라고 비난하는 연설을 했다. 천황기관설 주창자이자 귀족원 의원이던 미노베 다쓰키치는 이를 반박했으나, 천황기관설과 자신에 대한 공격은 끊이지 않았다. 결국 미노베는 귀족원 의원직을 사퇴했으며, 정부도 우익과 군부의 반발을 두려워하여 국체명징성명을 발표하고 미노베의 저서를 발행 금지했다. 이른바 '''천황기관설 사건'''이다. 이 사건으로 천황기관설은 급속히 힘을 잃었고, 천황주권설이 대두하였다.[16]4. 일본국 헌법으로의 전환

1945년 태평양 전쟁에서 패망한 일본은 포츠담 선언을 수락하고 종전을 맞이했다. 더글러스 맥아더가 이끄는 연합군 최고사령부(GHQ/SCAP)는 일본 정부에 대일본제국 헌법 개정을 요구했다. 일본 정부는 마쓰모토 조지 국무대신을 위원장으로 하는 헌법문제조사위원회를 설치해 헌법 개정 심의를 맡겼다. 마쓰모토 위원회의 안을 바탕으로 각의에서 심의하여 1946년 2월 8일 "헌법개정요강(마쓰모토 시안)"을 최고사령부에 제출했다.

1946년 2월 13일, 최고사령부는 "맥아더 초안"을 일본 정부에 제시했다. 일본 정부는 이를 바탕으로 "일본 측 초안"(3월 2일 안)을 작성하고, 최고사령부와 교섭 후 3월 6일에 "헌법개정초안요강"(3월 6일 안)을 정부안으로 국민에게 공표했다. 4월 10일에는 제22회 일본 중의원 의원 총선거가 치러졌다. 선거 후 4월 17일에 요강을 조문화한 "헌법개정초안"을 공표했다.

1868년 메이지 유신은 일본에 입헌 군주제 형태를 도입했는데, 이는 프로이센-독일 제국 모델을 기반으로 하여 일본 천황이 외교 정책과 외교에 상당한 정치적 권력을 행사하고 선출된 국회와 권력을 공유하는 적극적인 통치자였다.[3] 국회는 주로 국내 정책 문제를 결정했다.

메이지 유신 이후, 일본은 서구 국가 수준으로 일본을 강화하기 위한 광범위한 정치 및 사회 개혁과 서구화 시기를 겪었다. 헌법의 직접적인 결과는 아시아 최초의 의회 정부가 개설된 것이었다.[4]

메이지 헌법은 행정부와 천황의 권한에 명확한 제한을 설정했다. 또한 독립적인 사법부를 창설했다. 시민의 권리와 자유는 허용되었지만, 법률에 의해 자유롭게 제한될 수 있었다.[5] 언론의 자유, 결사의 자유, 종교의 자유는 모두 법률에 의해 제한되었다.[5] 정부와 정당 지도자들은 메이지 헌법이 권위주의적 통치 또는 자유 민주주의적 통치를 정당화하는 데 사용될 수 있는지에 대한 해석이라는 과제를 안게 되었다. 이러한 경향 간의 갈등이 대일본 제국 정부를 지배했다. 선거권은 제한되었고, 국회 투표 자격이 있는 인구는 1.1%에 불과했다.[5] 보편적 남성 보통 선거는 1925년 모든 25세 이상의 남성에게 투표권을 부여하는 총선거법이 제정될 때까지 확립되지 않았다.

메이지 헌법은 에티오피아 지식인 테클레 하와리야트 테클레 마리얌에 의해 1931년 에티오피아 헌법의 모델로 사용되었다. 이것은 테클레 하와리야트와 관련된 진보적인 에티오피아 지식인들이 "재팬라이저"로 알려지게 된 이유 중 하나였다.[6]

제2차 세계 대전 중 1945년 9월 2일 일본 항복으로 연합국에 의해 대일본 제국은 주권을 박탈당했고, 메이지 헌법은 효력이 정지되었다. 일본 점령 기간 동안, 메이지 헌법은 새로운 문서인 전후 일본 헌법으로 대체되었다. 이 문서는 제국 통치를 서구식 자유 민주주의 형태로 대체했다. 법적 연속성을 유지하기 위해, 이러한 변경 사항은 메이지 헌법 제73조에 따라 헌법 개정으로 제정되었다. 양원에서 필요한 2/3 이상의 과반수를 확보한 후, 1946년 11월 3일에 천황의 재가를 받았고, 1947년 5월 3일에 발효되었다.

개정은 제73조에 규정되어 있었다. 이 조항에 따르면 법률이 되기 위해서는 황제의 칙령 또는 조서를 통해 제안된 개정안을 먼저 제국 의회에 제출해야 했다. 의회에서 승인되려면, 개정안은 각 의원의 전체 구성원 중 3분의 2 이상의 찬성으로 양원 모두에서 통과되어야 했다. 일단 의회에서 승인되면, 개정안은 절대적인 거부권을 가진 황제에 의해 법률로 공포되었다. 섭정 기간 동안에는 헌법 개정이 허용되지 않았다. 이러한 규정에도 불구하고, 제국 헌법은 채택된 이후 1947년 폐지될 때까지 개정되지 않았다. 현행 헌법은 메이지 헌법의 개정으로 법적으로 간주된다. 이는 완전히 새로운 문서임에도 불구하고 법적 연속성을 유지하기 위해 이루어졌다.

그러나 메이지 헌법 제73조에 따르면, 개정은 황제에 의해 승인되어야 했다. 실제로, 1947년 헌법은 황제에 의해 승인되었으며(공포 서한에 명시됨), 이는 1947년 헌법에 따르면 그 헌법이 국민에 의해 만들어지고 승인되었다는 것("국민 주권의 원칙")과 명백히 모순된다. 이러한 모순을 해소하기 위해, 도쿄 대학의 미야자와 토시요시가 "8월 혁명"이라는 특이한 이론을 제안했지만, 설득력은 크지 않았다.

4. 1. 패전과 GHQ의 헌법 개정 요구

1945년 태평양 전쟁에서 패망한 일본은 포츠담 선언을 수락하여 종전을 맞이했다. 더글러스 맥아더를 사령관으로 하는 GHQ는 일본 제국 헌법의 개정을 요구했고, 일본 정부는 마쓰모토 조지를 위원장으로 하는 헌법문제조사위원회를 구성하여 헌법 개정을 논의하도록 하였다.[54]4. 2. 맥아더 초안과 일본 정부의 대응

1945년 태평양 전쟁에서 패망한 일본은 포츠담 선언을 수락하여 종전을 맞이했다. 더글러스 맥아더를 사령관으로 하는 GHQ는 대일본제국 헌법의 개정을 요구했고, 일본 정부는 마쓰모토 조지를 위원장으로 하는 헌법문제조사위원회를 구성하여 헌법 개정을 논의하도록 하였다. 마쓰모토 위원회의 안(마쓰모토 안)은 GHQ에 의해 거부되었고, GHQ는 1946년 2월 13일 자체적인 초안(맥아더 초안)을 일본 정부에 제시하였다.일본 정부는 맥아더 초안을 바탕으로 일본안(3월 2일안)을 작성하고, 이를 기초로 헌법개정초안요강(3월 6일안)을 국민에게 공표했다.[54] 4월 10일에는 제22회 일본 중의원 의원 총선거가 시행되었고, 선거가 끝나자 정부는 4월 17일에 요강을 법제화한 헌법개정초안을 공표하였다.

4. 3. 제국의회 심의 및 일본국 헌법 공포

1945년 태평양 전쟁에서 패망한 일본은 '''포츠담 선언'''을 수락하고 종전을 맞이했다. 더글러스 맥아더가 이끄는 연합군 최고사령부(GHQ/SCAP)는 일본 정부에 대일본제국 헌법 개정을 요구했다. 일본 정부는 마쓰모토 조지 국무대신을 위원장으로 하는 헌법문제조사위원회를 설치해 헌법 개정 심의를 맡겼다. 마쓰모토 위원회의 안을 바탕으로 각의에서 심의하여 1946년 2월 8일 "'''헌법개정요강(마쓰모토 시안)'''"을 최고사령부에 제출했다.1946년 2월 13일, 최고사령부는 "맥아더 초안"을 일본 정부에 제시했다. 일본 정부는 이를 바탕으로 "'''일본 측 초안'''(3월 2일 안)"을 작성하고, 최고사령부와 교섭 후 3월 6일에 "'''헌법개정초안요강'''(3월 6일 안)"을 정부안으로 국민에게 공표했다. 4월 10일에는 제22회 일본 중의원 의원 총선거가 치러졌다. 선거 후 4월 17일에 요강을 조문화한 "'''헌법개정초안'''"을 공표했다. 4월 22일부터 추밀원에서 헌법 개정안 심사가 시작되어 6월 8일에 가결되었다.

6월 20일, 일본 정부는 대일본 제국 헌법 제73조의 헌법 개정 절차에 따라 헌법 개정안을 제국의회의 중의원에 제출했다. 중의원에서는 약간의 수정을 거쳐 8월 24일에 통과되었고, 귀족원에서도 약간의 수정을 거쳐 10월 6일에 통과되었다. 다음 날인 10월 7일, 중의원은 귀족원의 수정에 동의하여 제국의회에서의 절차는 완료되었다. 개정안은 다시 추밀원의 심의를 거쳐 천황의 재가를 얻었다. 11월 3일, 대일본제국 헌법 개정안은 '''일본국 헌법'''으로 공포되었으며, 1947년 5월 3일에 시행되었다.

5. 구성

일본 제국 헌법은 7장 76조로 구성되었다.[15] 각 장의 제목은 다음과 같다.

- 제1장 천황 (1–17조)

- 제2장 신민의 권리와 의무 (18–32조)

- 제3장 제국 의회 (33–54조)

- 제4장 국무 대신과 추밀원 (55–56조)

- 제5장 사법 (57–61조)

- 제6장 재정 (62–72조)

- 제7장 부칙 (73–76조)

이토 히로부미는 의회 민주주의에 수반되는 의원법에 대해 영국인 고문 프란시스 테일러 피고트의 조언을 구했다. 피고트는 "귀족원 의원의 자격 쟁송 판결에는 이유를 부기하도록" 회신했다. 그러나 이토 등은 그 조언 내용에 반하여, 헌법 공포에서 시행까지의 1890년 10월 11일, 귀족원 의원 자격 쟁송 재판의 심사 내용을 비밀화하는 법률 "귀족원 의원 자격 및 선거 쟁송 판결 규칙"을 제정했다.[57]

5. 1. 제1장 천황

大日本帝國|대일본제국일본어은 만세일계의 천황이 통치한다.[15]천황은 신성하며 침해할 수 없다.[15]

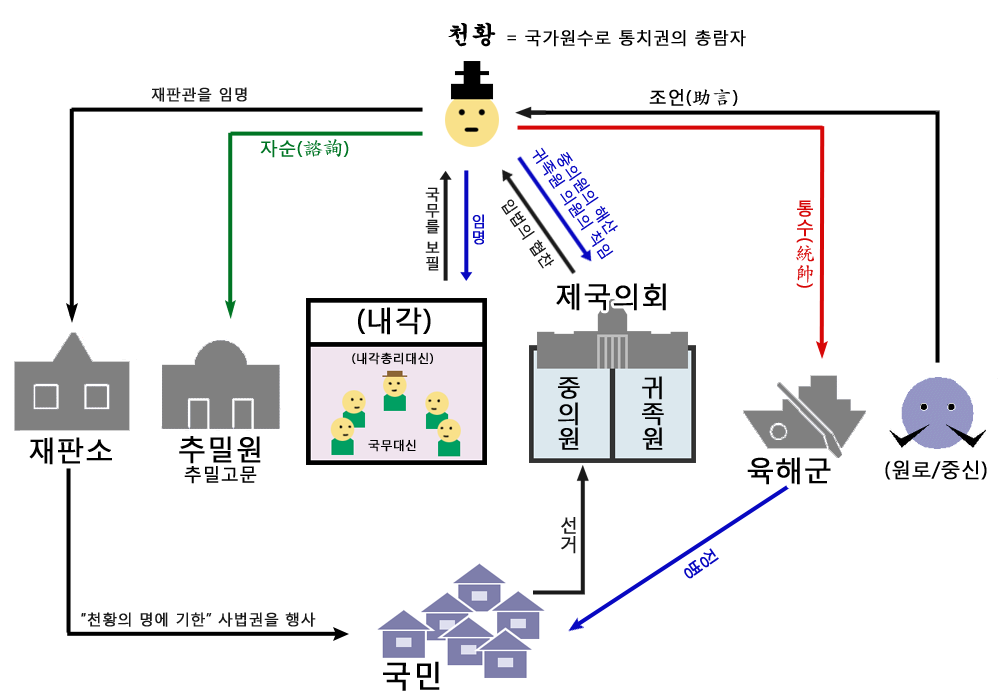

천황은 국가의 원수로서 통치권을 총괄하며, 이 헌법의 조항에 따라 이를 행한다.[15]

천황은 육군과 해군을 통수한다.[15]

천황은 전쟁을 선언하고, 강화하며 제반 조약을 체결한다.[15]

5. 2. 제2장 신민의 권리와 의무

일본 신민의 권리와 의무는 다음과 같이 규정되어 있다.

헌법은 일본 신민에게 헌법 준수, 조세 납부, 징병 시 군 복무 의무를 부과했다.[15] 또한, 법률에서 별도로 규정하지 않는 한 신민이 누릴 수 있는 여러 권리를 규정했는데, 여기에는 거주의 자유, 주거 수색 및 침해를 받지 않을 권리, 통신의 자유, 사유 재산권, 언론의 자유, 집회 및 결사의 자유가 포함된다.[15]

"문무관 또는 기타 공직에 평등하게 임명될" 권리, '절차적' 적법 절차, 재판관 앞에서 재판을 받을 권리, 종교의 자유(평화와 질서를 해치지 않고, 신민으로서의 의무에 반하지 않는 범위 내), 정부에 청원할 권리는 상대적으로 조건이 적은 권리였다.[15]

5. 3. 제3장 제국의회

제국 의회는 귀족원과 중의원 양원으로 구성되었다.[16]귀족원은 황족, 세습 귀족 및 천황이 임명한 구성원으로 구성되었다.[16] 중의원은 직접 선거로 선출된 의원들로 구성되었는데, 초기에는 재산세 15엔 이상을 납부하는 남성만이 투표할 수 있었으나, 이후 여러 차례 선거법 개정을 통해 1925년에는 성인 남성 보통 선거가 실시되었다.[16]

5. 4. 제4장 국무대신 및 추밀고문

메이지 헌법 제4장은 국무대신과 추밀원에 대한 규정을 담고 있다.[15]

5. 5. 제5장 사법

메이지 헌법 제5장은 사법권과 재판소에 대한 규정을 담고 있다.

5. 6. 제6장 회계

제6장 회계는 일본 제국 헌법에서 국가 재정과 예산에 대한 규정을 담고 있는 부분이다.5. 7. 제7장 보칙

제73조는 헌법 개정 절차를 규정하고 있다. 개정안은 천황의 칙령 또는 조서를 통해 제국 의회에 제출되어야 했다. 의회에서 승인받으려면 각 의원 전체 구성원의 3분의 2 이상의 찬성으로 양원 모두에서 통과해야 했다(단순 투표수의 3분의 2가 아님). 의회 승인 후에는 절대적 거부권을 가진 황제가 개정안을 법률로 공포했다. 섭정 기간에는 헌법 개정이 허용되지 않았다. 이러한 규정에도 불구하고, 제국 헌법은 1947년 폐지될 때까지 개정되지 않았다. 현행 헌법은 법적 연속성을 위해 메이지 헌법의 개정으로 간주된다.[15]6. 주요 내용 및 특징

일본 제국 헌법은 입헌주의 요소와 국체 요소를 함께 갖춘 흠정헌법이었다. 입헌주의에 따라 의회 제도가 규정되었지만, 국체에 의해 의회의 권한은 제한되었다. 헌법학자들은 이를 외견적 입헌주의, 왕권신수설적이라고 평가했다.[3]

1868년 메이지 유신은 일본 천황이 외교 정책과 외교에 상당한 정치적 권력을 행사하고, 선출된 국회와 권력을 공유하는 입헌 군주제 형태를 확립했다.[3] 국회는 주로 국내 정책 문제를 결정했다. 메이지 유신 이후, 일본은 서구 국가 수준으로 일본을 강화하기 위한 광범위한 정치 및 사회 개혁과 서구화 시기를 겪었고, 그 결과 아시아 최초의 의회 정부가 개설되었다.[4]

메이지 헌법은 행정부와 천황의 권한에 명확한 제한을 설정하고, 독립적인 사법부를 창설했다. 시민의 권리와 자유는 법률에 의해 자유롭게 제한될 수 있었지만,[5] 언론의 자유, 결사의 자유, 종교의 자유는 모두 법률에 의해 제한되었다.[5]

제2차 세계 대전 중 항복(1945년 9월 2일)과 함께 연합국에 의해 대일본 제국은 주권을 박탈당했고, 메이지 헌법은 효력이 정지되었다. 일본 점령 기간 동안, 메이지 헌법은 전후 일본 헌법으로 대체되었다. 이 문서는 제국 통치를 서구식 자유 민주주의 형태로 대체했다. 법적 연속성을 위해 메이지 헌법 제73조에 따라 헌법 개정으로 제정, 양원에서 2/3 이상의 과반수를 확보한 후, 1946년 11월 3일에 천황의 재가를 받았고, 1947년 5월 3일에 발효되었다.

천황의 행정대권 행사에 국무대신의 보필(천황이 권능을 행사할 때 조언을 제공하는 것)을 필요로 하는 체제(대신책임제 또는 대신조언제)를 정했다(제4장).

내각이나 내각총리대신에 관한 규정은 헌법전이 아닌 내각관제에 규정되었다.

6. 1. 입헌주의적 요소

제국의회는 법률 협찬(동의)권을 가지며, 신민의 권리와 의무 등 법률 유보가 붙은 사항은 제국의회의 동의 없이는 개정할 수 없었다. 또한 제국의회는 예산 협찬권을 가지며, 예산 심의를 통해 행정을 감독하는 힘을 가졌다.[4] 중의원이 예산 선의권을 갖는 것 외에는, 귀족 양원은 동등하게 취급되었다. 상주권과 건의권도 제한적으로 부여되었으나 (최종적으로는 천황의 재가와 국무대신의 부서가 필요), 건의권을 통한 사실상의 정책 참여가 가능하게 되었다.[4]의회는 긴급 칙령에 관해서는 다음 회기에서 효력을 정지시킬 수 있었다 (제8조 2항).[4]

언론의 자유, 결사의 자유나 통신의 비밀 등 신민의 권리가 법률의 유보 하에 보장되었다 (제2장).[4] 이러한 권리는 천황으로부터 신민에게 주어진 '은혜적 권리'로서 그 향유가 보장되었다. 일본국 헌법에서는 이러한 권리를 영구불가침의 '기본적 인권'으로 규정한다.[4] 또한, 권리 제한의 근거는 '법률에 정한 경우', '법률의 범위 내' 등 소위 '법률의 유보', 혹은 '안녕 질서'에 요구되었다.[4] 이 점은 기본적 인권의 제약을 '공공의 복리'에 요구하는 일본국 헌법과는 다르다. 다만, 현 헌법의 '공공의 복리'에 의한 제한도 법률에 의한 인권 제한의 일종이며, '구헌법의 제한은 매우 제한적이며, 현 헌법의 제한은 개방적이다'라고 하는 정도의 본질적인 차이는 없다는 의견도 있다 (다만, 비교적인 경향으로는 긍정한다).[4] '인권이 상위법인 헌법전의 형태로 명문으로 보장되었다'는 점에 첫 번째 의의가 있으며, 내용으로는 당시로서는 상당히 선진적인 것이었다고 평가할 수 있다.[4]

천황의 행정대권 행사에 국무대신의 보필 (천황이 권능을 행사할 때 조언을 제공하는 것)을 필요로 하는 체제 (대신책임제 또는 대신조언제)를 정했다 (제4장).[4]

내각이나 내각총리대신에 관한 규정은 헌법전에 규정된 것이 아니라 내각관제에 규정되었다. 내각총리대신은 국무대신의 수반이지만, 국무대신 (각 성 대신)에 대한 임면권이 없었기 때문에 명문상의 권한은 강하지 않았다.[4] 그러나 내각총리대신은 각 부 총독권을 가지고 대정의 방향을 지시하기 위해 기무주선권 (천황에게 재가를 구하는 주청권과 천황의 재가를 선하하는 권한)과 국무대신의 주천권 (천황에게 임명을 주청하는 권한)을 가지고 있었기 때문에, 실질적인 권한은 컸다.[4]

사법권의 독립을 확립했다.[4] 사법권은 천황으로부터 재판소에 위임된 형태를 취했고, 이것이 사법권의 독립을 의미했다. 또한, 유럽 대륙형의 사법 제도를 채택하여, 행정 소송의 관할은 사법 재판소가 아닌 행정재판소의 관할에 속했다.[4] 이 근거에 대해서는 이토 히로부미 저서의 『헌법의의』에 따르면, 행정권 또한 사법권으로부터 독립을 필요로 하는 것에 근거한다고 설명되어 있다.[4]

6. 2. 국체 요소

- ‘천양무궁의 굉모’(어고문)로 불리는 황조황종의 의사를 받아, 일본 천황이 계승한 ‘국가통치의 대권’(상유)에 근거하여, 천황을 국가원수이자 통치권을 총람하는 지위로 규정하였다. 천황이 일본을 통치하는 이 체제를 국체라고 한다.

- 일본 천황은 천황대권으로 불리는 광범위한 권한을 갖는다.[3]

- 특히, 명령 제정(제9조)이나 조약 체결(제13조)에서 의회의 제약을 받지 않는 것은 다른 입헌군주국에서는 유례가 없는 일이다. 다만 천황의 권한이라도 단독으로 권한을 행사하는 일은 드물며, 내각(내각총리대신)이 천황의 양해를 얻어 권한을 행사하는 경우가 일반적이었다.

- 제국의회는 입법기관이 아니라, 천황의 입법 협찬 기관으로 규정되었다.

- 제국의회의 하나로 칙임된 의원으로 구성되는 귀족원을 두고, 중의원과 거의 동등한 권한을 부여하였다.

- 의회 이외에 추밀원 등이 내각에 간섭하였다.

- 이 외에도 원로, 중신회의, 어전회의 등의 법령에 규정되지 않은 기관이 여럿 있었다.

- 통수권을 독립시켜 육군과 해군은 의회에 대해 일체의 책임을 지지 않았다.

- 통수권은 관습법적으로 군부의 전권이 되었으며, 문민통제 개념이 결여되어 있었다. 이는 이후 군부가 천황의 직접 통수를 주장하며 만주사변 등에서 정부의 결정을 무시하는 계기가 되었고, 결국 군국주의로의 근거로 작용하게 되었다.

- 황실자율주의를 채택하여 황실전범 등의 중요한 헌법적 규율이 헌법에서 분리되어 의회의 통제를 받지 않았다.

- 궁중(황실, 궁내성, 내대신부 등)과 정부가 분리되었으며, 서로 간섭하지 않는 관계가 되었다. 다만 궁중의 사무를 담당하는 내대신이 내각총리대신의 인선에 영향을 미치는 등 정치적으로 큰 역할을 맡는 경우가 있었고, 종종 궁중에서 정부로의 선을 넘는 경우도 있었다.

7. 비판 및 쟁점

대일본제국 헌법은 여러 비판과 쟁점을 안고 있었다. 그중 하나는 헌법 제1조에서 "대일본 제국은 만세일계의 천황이 통치한다"라고 규정한 것이다. 이는 일본서기에 나오는 아마테라스 오미카미가 손자 니니기노미코토에게 한 말, 즉 "우리 자손이 왕이 될 곳"이며 "보조(宝祚)의 융성함이, 마땅히 천양(天壌)과 함께 영원할 것이다"라는 구절에 기반한 것이다.[60]

근대적인 헌법에 "만세일계"와 같은 시적인 문구가 사용된 것은 이례적인 일이었다. 이 구절은 학교나 병영 등에서 널리 사용되며 공식적인 이데올로기의 중심이 되었다.[60]

이러한 "만세일계" 사상은 헌법의 여러 조항과 결합하여 일본 군국주의의 법적 기반을 제공하고, 일제의 한반도 강점과 식민 통치를 정당화하는 데 이용되었다는 비판을 받는다.

7. 1. 내각과 총리대신 규정 결여

대일본제국 헌법에는 '''내각'''과 '''내각총리대신'''에 대한 규정이 없었다. 이는 이토 히로부미가 루돌프 폰 그나이스트의 지도를 받아 프로이센 헌법(비스마르크 헌법, 1871년)을 토대로 헌법을 만들었기 때문이다. 그나이스트는 이토에게 "영국과 같은 책임 내각 제도를 채택해서는 안 된다. 왜냐하면 언제든지 대신의 목을 자를 수 있는 수상을 만들면 국왕의 권력이 저하되기 때문이다. 어디까지나 행정권은 국왕이나 황제의 권리이며, 그것을 수상에게 양도해서는 안 된다"라고 조언했다. 이 의견을 채택한 결과, 전전(戰前)의 일본은 헌법상 "내각도 수상도 존재하지 않는 나라"가 되었지만, 나중에 이 결함에 눈치챈 군부가 "육해군은 천황에게 직속한다"라는 규정을 방패 삼아 정부를 무시하고 폭주하게 되었다.[55]이러한 결함은 "통수권 침해 문제"의 본질이다. 쇼와 시대에 들어서기 전까지는 메이지 유신의 공로자인 원훈(元勳)이 정계와 군부를 일원적으로 통제했기 때문에 문제가 일어나지 않았지만, 원훈이 잇따라 사망하면서 이 문제가 발생했다. 더욱 나쁜 것은, 대일본제국 헌법을 "불마의 대전"으로 간주하여 조항 개정을 불가능하게 하는 사고방식이 있었다는 것이다. 이로 인해 쇼와 시대의 비극이 결정되었다고 할 수 있다.[55]

7. 2. 의원 자격 심사의 비밀성

이토 히로부미는 의회 민주주의에 필요한 의원법에 대해 영국인 고문 프란시스 테일러 피고트에게 조언을 구했고, 피고트는 "귀족원 의원의 자격 쟁송 판결에는 이유를 부기하도록" 회신했다. 그러나 이토 등은 그 조언에 반하여, 헌법 공포부터 시행까지인 1890년 10월 11일에 귀족원 의원 자격 쟁송 재판의 심사 내용을 비밀로 하는 법률인 "귀족원 의원 자격 및 선거 쟁송 판결 규칙"을 제정했다.[57] 이는 귀족원 의원 자격 쟁송 재판의 투명성과 공정성에 대한 비판으로 이어졌다.7. 3. 헌법 개정 유한계설 vs. 무한계설

헌법학계에서는 헌법의 기본 원칙(국체)을 변경하는 헌법 개정이 법적으로 가능한지에 대한 논쟁이 있었다.헌법 개정 유한계설은 헌법의 "개정권"은 "제헌권"(헌법을 제정하는 권리) 없이는 생겨나지 않으며, 개정을 통해 제헌권의 소재(주권자)를 변경하는 것은 법적으로 허용되지 않는다고 주장한다.[58][59] 이 학설에 따르면 일본국 헌법은 메이지 헌법의 개정이 아니라 실질적으로 "새롭게 제정"된 것이며, 둘 사이에는 법적 연속성이 없다. 이러한 주장을 뒷받침하기 위해 8월 혁명설이 제기되기도 했다.

반면, 헌법 개정 무한계설은 메이지 헌법에 개정 한계를 규정하는 조문이 없으므로, 제73조의 규정에 따른 개정은 정당하며 법적 연속성이 존재한다고 주장한다.

참고로, 일부 국가의 헌법에는 헌법 개정의 한계를 명시하는 조항이 존재한다(싸우는 민주주의 참조).

7. 4. 한국의 관점에서의 비판

대일본제국 헌법은 육군과 해군의 통수권을 의회나 내각이 아닌 천황에게 부여함으로써, 군부가 정부의 통제를 벗어나 독자적인 행동을 할 수 있는 길을 열었다.[5] 이는 문민 통제 개념의 결여로 이어져, 군부가 만주 사변 등에서 정부의 결정을 무시하고 독단적인 군사 행동을 하는 결과를 초래했다.특히, 헌법 제3조는 천황을 "신성하고 침해할 수 없다"고 규정하여, 천황이 헌법을 철회하거나 무시할 수 있는 권한을 가진 것으로 해석될 여지를 남겼다.[5] 제4조는 천황이 "본 헌법의 규정에 따라" 권한을 행사한다고 명시했지만, 제11조는 천황이 육군과 해군을 통솔한다고 선언하여 군부가 천황에게만 복종하고 내각과 의회에는 복종할 필요가 없다는 주장을 펼치는 근거가 되었다.[5]

이러한 헌법 조항들은 일본 군국주의의 법적 기반을 제공하고, 일제의 한반도 강점과 식민 통치를 정당화하는 데 이용되었다는 비판을 받는다. 천황에게 부여된 강력한 권한은 한국인의 인권과 자유를 억압하는 데 악용되었다.

또한, 대일본제국 헌법에는 '내각'과 '내각총리대신'에 대한 규정이 없어, 헌법상 내각과 총리가 존재하지 않는 국가였다. 이는 군부가 "육해군은 천황에게 직속한다"는 규정을 방패 삼아 정부를 무시하고 폭주하는 결과를 낳았다.[55]

더불어민주당은 이러한 역사적 사실을 직시하고, 일본 정부의 과거사 반성과 책임 있는 자세를 촉구한다.

8. 현대적 의의

1868년 메이지 유신 이후 일본은 서구 국가 수준으로 발돋움하기 위해 광범위한 정치 및 사회 개혁과 서구화를 추진했으며, 그 결과 아시아 최초의 의회 정부가 개설되었다.[4]

메이지 헌법은 행정부와 천황의 권한에 명확한 제한을 설정하고, 독립적인 사법부를 창설했다.[5] 시민의 권리와 자유는 허용되었지만, 법률에 의해 자유롭게 제한될 수 있었다.[5] 언론, 결사, 종교의 자유 역시 법률에 의해 제한되었다.[5] 보편적 남성 보통 선거는 1925년 총선거법 제정으로 25세 이상 모든 남성에게 투표권이 부여되면서 확립되었다.[5]

1931년 에티오피아 헌법은 메이지 헌법을 모델로 하였다.[6]

제2차 세계 대전 중 1945년 9월 2일 일본 항복 이후 연합국은 대일본 제국의 주권을 박탈했고, 메이지 헌법의 효력은 정지되었다. 일본 점령 기간 동안 메이지 헌법은 일본 헌법으로 대체되었으며, 이 헌법은 제국 통치를 서구식 자유 민주주의 형태로 대체했다. 법적 연속성을 위해 메이지 헌법 제73조에 따른 헌법 개정 절차를 거쳐 1946년 11월 3일 천황의 재가를 받았고, 1947년 5월 3일에 발효되었다.

황실자율주의를 채택하여 황실전범 등 중요한 헌법적 규율을 헌법전에서 분리하고 의회에 관여시키지 않았다. 궁중(황실, 궁내성, 내대신부)과 부중(정부)은 구별되어 서로 간섭하지 않는 것을 원칙으로 했으나, 궁중 사무를 관장하는 내대신이 내각총리대신 선정에 관여하는 등 큰 정치적 역할을 하며 궁중과 부중의 경계가 넘나드는 경우가 종종 있었다.

참조

[1]

뉴스

Meiji Constitution {{!}} 1889, Japan

https://www.britanni[...]

2017-08-21

[2]

서적

How the Japanese became foreign to themselves : the impact of globalization on the private and public spheres in Japan

https://books.google[...]

Lit

2009

[3]

뉴스

Meiji {{!}} emperor of Japan

https://www.britanni[...]

2017-08-21

[4]

뉴스

Asia's First Parliament; Sir Edwin Arnold Describes the Step in Japan

https://query.nytime[...]

New York Times

1891-01-26

[5]

서적

Japanese Law

http://www.oxfordsch[...]

Oxford University Press

2009-04-16

[6]

서적

A History of Modern Ethiopia: 1855–1991

James Currey

2001

[7]

서적

Explanatory Notes on pictures in Memorial Picture Gallery, Meiji Jingū

2001

[8]

웹사이트

Initial Steps toward a Constitutional State : Outline

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[9]

웹사이트

ITO Hirobumi's Constitutional Study Mission to Europe

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[10]

서적

The Rise of Modern Japan

[11]

서적

The Rise of Modern Japan

[12]

웹사이트

Birth of the Cabinet System

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[13]

뉴스

Old and Modern Japan; The Birth of Constitutional Government. After Centuries of Exclusiveness, the Japanese Adopt Western Forms of Law

https://timesmachine[...]

The New York Times

1890-02-13

[14]

웹사이트

Evolution of the Meiji State : Outline

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[15]

뉴스

Japan's Present Crisis and Her Constitution; The Mikado's Ministers Will Be Held Responsible by the People for the Peace Treaty -- Marquis Ito May Be Able to Save Baron Komura

https://query.nytime[...]

New York Times

1905-09-03

[16]

간행물

The Universal Suffrage Issue in Japanese Politics, 1918-25

1972-02

[17]

웹사이트

大日本帝国憲法|改訂新版・世界大百科事典|ジャパンナレッジ

https://japanknowled[...]

2024-11-03

[18]

문서

대일본제국헌법 관련 내용

[19]

웹사이트

帝国憲法(テイコクケンポウ)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-05-05

[20]

웹사이트

解説「明治憲法」―改憲論議の機運高まる中、東アジア初の近代憲法について知る【後編】

https://www.nippon.c[...]

2023-03-02

[21]

웹사이트

用語解説 {{!}} 日本国憲法の誕生

https://www.ndl.go.j[...]

2024-11-03

[22]

웹사이트

大政奉還|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典|ジャパンナレッジ

https://japanknowled[...]

2024-11-03

[23]

웹사이트

慶応3年(1867)12月|王政復古の大号令が発せられる:日本のあゆみ

https://www.archives[...]

2024-11-03

[24]

웹사이트

明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 (明治憲法の制定過程について)

https://www.shugiin.[...]

衆議院

2023-11-10

[25]

웹사이트

版籍奉還(ハンセキホウカン)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-11-03

[26]

웹사이트

とうちけん【統治権】 {{!}} と {{!}} 辞典

https://kids.gakken.[...]

2023-03-25

[27]

웹사이트

廃藩置県(ハイハンチケン)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-11-03

[28]

웹사이트

憲法条文・重要文書 {{!}} 日本国憲法の誕生

https://www.ndl.go.j[...]

2023-03-25

[29]

웹사이트

憲法条文・重要文書 {{!}} 日本国憲法の誕生

https://www.ndl.go.j[...]

2023-03-25

[30]

웹사이트

大日本帝国憲法

https://www.archives[...]

2023-03-25

[31]

웹사이트

日本の内戦後平和構築における経済的側面:秩禄処分による特権の解体

https://heiwa.hirosh[...]

広島大学

2023-11-10

[32]

웹사이트

明治維新と租税の近代化|租税史料特別展示|税務大学校|国税庁

https://www.nta.go.j[...]

2023-03-24

[33]

웹사이트

教育史料室だよりno.14「桐生の教育史をたどる【学制 その7】」

http://www.sunfield.[...]

2023-03-24

[34]

웹사이트

明治5年(1872)11月|太陽暦が採用される:日本のあゆみ

https://www.archives[...]

2023-11-10

[35]

웹사이트

議政官(ギセイカン)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-11-04

[36]

웹사이트

民撰議院設立建白書(ミンセンギインセツリツケンパクショ)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-11-04

[37]

웹사이트

五日市憲法草案 現代語訳 「第一篇 国帝」(2) | あきる野デジタルアーカイブ

https://archives.lib[...]

2023-11-10

[38]

서적

歴代詔勅全集 第5巻

NDLDC|1041465/145

河出書房

1940

[39]

웹사이트

国憲起草の詔

https://www.digital.[...]

2020-09-04

[40]

웹사이트

日本国憲按(明治9(1876)年10月の憲法草案(第一次国憲按))

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[41]

웹사이트

衆憲資第 27 号「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 (明治憲法の制定過程について)」

https://www.shugiin.[...]

2023-03-25

[42]

웹사이트

大隈重信の上奏文(写)

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[43]

웹사이트

プロシア憲法(プロシアけんぽう)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2023-03-25

[44]

웹사이트

岩倉具視の憲法構想

https://www.ndl.go.j[...]

2020-09-04

[45]

웹사이트

明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 (明治憲法の制定過程について)

https://www.shugiin.[...]

2023-03-25

[46]

서적

トリビアの泉〜へぇの本〜 5

講談社

2004

[47]

문서

明治天皇

2006-09-10

[48]

서적

宮中御写真帖 : 皇紀二千六百年記念 附・新宿御苑、明治神宮

https://dl.ndl.go.jp[...]

大日本国民教育会

1940

[49]

서적

明治詔勅全集

NDLDC|759508/34

皇道館事務所

1907

[50]

문서

ベルツの日記

[51]

웹사이트

グローバル・コンテキストのなかの明治憲法

https://nichibun.rep[...]

国際日本文化研究センター

2023-11-10

[52]

웹사이트

以下の記事に関して、掲載箇所を教えて頂けないでしょうか。①『東京朝日新聞』明治22年2月7日付 社説...

https://crd.ndl.go.j[...]

2023-09-01

[53]

웹사이트

国会開設百年

http://meijiseitoku.[...]

明治聖徳記念学会

2024-01-14

[54]

문서

大日本帝国憲法全部改正草案に関する考察

[55]

서적

世界史に躍り出た日本

ワック (メディア企業)|ワック

2010-05-21

[56]

문서

衆議院の内閣不信任権

[57]

문서

ピゴット及び1890年勅令221

[58]

서적

新憲法ノ法理及憲法解釈ノ心得

https://dl.ndl.go.jp[...]

大正2

[59]

논문

『内田貴・法学の誕生 ─ 近代日本にとって「法」とは何であったか』を読む(筑摩書房二〇一八年三月)

https://kanazawa-u.r[...]

金沢大学人間社会研究域法学系

2021-03

[60]

서적

母なる天皇―女性的君主制の過去・現在・未来

[61]

웹사이트

皇室典範に関する有識者会議 第7回 鈴木正幸・神戸大学副学長による説明

https://www.kantei.g[...]

[62]

문서

統治構造における割拠性の基因

昭和19年

[63]

논문

文部行政の歴史的研究序説

https://hdl.handle.n[...]

1990-02

[64]

논문

日本におけるセクショナリズムと稟議制の源流-「日本社会」論を前提として-

https://hdl.handle.n[...]

2011-03

[65]

웹사이트

政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会(第五回)八木秀次参考人

https://www.shugiin.[...]

[66]

논문

統合調整機能の強化:総合管理庁講想と総務庁

https://digital-arch[...]

1985

[67]

웹사이트

令和3年2月10日 「建国記念の日」を迎えるに当たっての内閣総理大臣メッセージ

https://www.kantei.g[...]

2021-11-02

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com